一人ひとりのアイデアが

新たな商品を生み出します。

培われた確かな技術で

豊かな食の世界を創造します。

食のプロフェッショナルとして

個々の力を存分に発揮します。

採用実績の学校一覧

-

- 国立大学

- 大阪大学、神戸大学、岡山大学、愛媛大学、高知大学、佐賀大学

-

- 公立大学

- 長崎県立大学

-

- 私立大学

- 酪農学園大学、東京農業大学、早稲田大学、日本大学、立教大学、近畿大学、東海大学、関西大学、関西外国語大学、松山大学、

★京都産業大学、★徳島文理大学等

★:2021年度採用実績

大西 成幸NARUYUKI ONISHI外食営業部/2022年入社

-

きっかけ:先輩の残した資料がきっかけ

大学の研究室にはこの会社と縁深い卒業生が居るのですが、その先輩が残していた資料でニッシン・グルメビーフを知ったことが始まりです。

大学では植物・家畜の飼育、ハム・ソーセージの加工技術、衛生環境面など、幅広く学ぶ機会があり、また家庭菜園で収穫したものが食卓に出る環境だったこともあって、食品業界を中心に就職活動をすることとしていたので、応募することは迷いませんでした。

早々に内定をもらったのですが、気になる会社があるのならばそちらの就職活動も行い、当社に来るかどうかは最後に判断してくれたのでいいよと言ってもらえたことが強く印象に残っています。 -

仕事:成果が一番のやりがい

開発に携わった商品が実際の店舗で提供されると決まったときや、当社の商品が提供される店舗で食事をすることも多いのですが、私が関わった商品をお客さんが美味しいと言いながら食べている姿を見ると、頑張って良かったと実感します。

また、大手商社や大企業の方との商談においては、仕事に直結する話だけでなく、業界動向や評判話を聞く機会もありますし、経験談を聞かせてもらうことも多いので、刺激をもらえることも楽しみの一つになっています。商品開発の手法が確立されているわけではなく、少しずつ変化を加えながら検証をしていく作業の繰り返しですので、遠回りかもしれないと考えながら作業に取り組むときはつらさもありますが、不安があっても「まずはやってみなさい」という社風があり、失敗したことを咎められるということはないので、前向きに取り組むことができています。

また別部署であっても同じ方向へ向けて協力してくれる先輩もいるので、苦労はありますが、楽しくもあります。検食や試食は、ほぼ毎日行います。1日当たり300グラム程度を口にするので、試食部位によっては胃にもたれると言い出す人もいますが、私は肉好きということもあって試食を楽しめています。ただ、検食や試食で同席する先輩の意見などを聞いていると、今後のためにも色々な種類の肉を口にして、様々な経験をしていくことが必要だと実感しています。

営業活動のために出張することもありますが、一泊二日を1か月に2~3回する程度なので特に私生活に影響はありませんし、苦労だと思うことはありません。学生時代には、書類のやり取りやWEB商談で足りるだろうという考えを持っていましたが、実際に営業を行ってみると対面の効果というのは大きく、情報交換が容易であるだけでなく、情報量は各段に増えますし、雑多な話に聞こえても、口調の高低強弱やメモを取るしぐさにも重要度が見えますので、WEBでは埋まらないところがあります。

-

未来:商談機会を増やせるように

関東圏での商談機会が多いので、関東に社員が常駐していれば、商談機会を増やすことができますし、情報交換も一層増えるのではないかと思っています。ただ、十分な知識や経験を持っていないと、離れたところから製造現場へ指示を出すということができないので、経験と勉強を重ねて、将来的には関東支店を出せるような業績にしたいです。

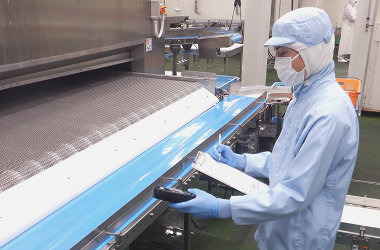

川村 健人KENTO KAWAMURA品質保証部/2021年入社

-

きっかけ:研究での関わりは自然に

生物学を専攻していましたが、気か付けば細菌の研究室に居たという感じで、自然に細菌や殺菌のこと、食品のことを学ぶようになり、何ら違和感もなかったのでそのまま細菌について学び続けていました。

食肉業界に就職しようと決めたのは大学3年の時でしたが、飽きることなく細菌に関わり続けていましたし、食中毒に関することを研究していたので「食中毒といえば食肉でしょっ」て感じで食肉業界での就職を目指しました。

同じゼミに6人所属しており、その多くが本州の企業に就職していますが、愛媛県の過ごしやすさを大学時代に経験したので、私自身は県外出身者ですが迷うことなくこの会社の説明会に参加しました。説明会の中で品質保証部門を見学する機会があり、実際の仕事場を見ることで、会社や仕事内容への理解が深まりました。特に、品質保証は検査というイメージが強かったのですが、そうではないことを身近に感じられたことは大きかったと思います。

また、内定通知が早かったということも、この会社に決めた大きな要素です。 -

仕事:広く深い世界を飽くことなく

3年目を迎えた現在では仕事の範囲も増え、やりがいも強く感じるようになっています。入社1年目は物足りない感じもありましたが、その時期はそれだけ丁寧に教えてもらっていたので、仕事に関して不安を感じることはありませんでした。

取引先の品質管理部門から監査を受けますが、「よく出来ている」とか、「十分な内容である」と評価をもらうことも多いので、そういった時は特に自信につながります。私自信は、湿度や温度のデータを収集し、分析した根拠に基づいて判断をしていくということが苦ではありません。そういった考えや行動ができる人、得意としている人は、当社の業務が合うと思います。

現場を見ないと分からないこと、現場で経験しないと感じられない不都合、そういったことがありますので、建設的な改善提案をするためにも、製造現場に足を運ぶ必要があると思っていますが、製造現場に足を運ぶ時間を十分に確保できていないので、そこは改善していきたいと考えています。

製造現場を仕切っている生産部門とは意見の違いが生じたり、時には不満を言われることもありますが、忌憚のない意見が聞けるということは、良好な人間関係が保たれていることの証明であり、立場が違う者、見方の違うものが互いに理解するためのコミュニケーションだと思っています。そのような関係性で仕事をしていますので、少しでも製造現場がやりやすくなるよう提案したものが、実際に使いやすくなったと言われるとうれしいですね。

良好な品質を確保していくためには、会社全体の仕組みやルールが上手くまわる必要があり、分野の異なる者が互いの立場を理解して協力し、また提案することも欠かせません。そのためにも人間関係は良好である必要がありますが、みんな良い人ばかりなので、部署が違っていても何でも聞けますし、丁寧に教えてくれる社内風土があると思います。

-

未来:自分も会社もレベルアップ

食品衛生に関する管理基準は、年々厳格化されています。

世界的基準を順守できるように情報を収集し、その内容を現場に落とし込み、レベルアップしていかなければ外部機関から十分な評価を得られません。品質保証部を中心にしながら会社全体が知識を習得していく必要がありますが、全ての部署が協力できる今の組織風土を大切にしながら、自分自身は経験を増やして、具体的な改善や目標を提案できる存在になりたいと思っています。長期的に取り組む必要がありますが、個人的には、食品表示検定上級合格を目指そうと思っています。資格取得によって手当が支給される制度があり、合格という目標を達成すると月額で手当が支給されることになります。ただし、仕事に有効であることから目標としているのであって、資格手当てを目当てにしている訳ではありません(笑)。 会社としては、FSSC22000の認証を受けられるようにしていくことが目標です。

新家 大輔SHINYA DAISUKE開発部/2021年入社

-

きっかけ:現在の歩みは恩師による

高校生時代の教師の影響で、生物と食物の関係に興味を持つようになりました。

栄養・食品学という名称から、給食センターや病院で働くことをイメージされますが、そういったところを目指したものではなく、生物学的な分野に力点をおいて、人体と食物との関係性を深く学びたいと考えていたので、大学進学にあたっては、管理栄養士の資格を取得できることを第一の条件としていました。在学中の思い出深いことは、鹿肉の熟成度合を研究したことです。全国的に鹿の駆除捕殺が行われており、その鹿肉の有効利用を検討するためにアミノ酸やたんぱく質の挙動など、科学的な観点から最適な熟成期間について研究していました。

ただ、鹿の年齢や性別、個体の大きさ、捕獲される時期、場所や高度によっても異なってくるので、論文作成には苦労しました。大学研究での知識を活かしたいと考え、四国内を中心に、食品開発に関した仕事ができそうなところを就職先として検討していました。私が就職活動を行ったタイミングでは、この会社は品質保証部門の求人はあるものの開発部門の求人はなかったので、品質保証部門への応募をしましたが、面接を重ねる中で商品開発をしたいということを申し出て、開発部門での採用となりました。面接の途中に商品開発をしたいと申し出たので、この会社は駄目だろうな、そう思いながら帰途についた思い出があります。

-

仕事:何でも聞ける。楽しくやれる。協力してくれる。そんな環境がある。

最初の2年間はがむしゃらに仕事をしていたので、あまり周囲を見る余裕はありませんでした。3年目になってからは商品設計や試算作業もスムースに、そして少しずつ正確にできるようになりましたので、今後は仕事に余裕やゆとりを持ち、視野を広く持つことが課題です。

分からない時には丁寧に教えてくれる先輩がいるので何度でも質問できますし、忙しい時には手伝ってくれたり、作業環境を確保するために一緒に早朝出勤してくれたりということもあるので、教えてくれたり、相談に乗ってくれるというだけでなく、一緒に手伝い悩んでくれるという人間関係の中で仕事ができていますので、仕事がきついと感じたことはありません。

キャリアが長く、また成功体験を持った先輩や上司がいるので、何でも聞ける環境にあると思います。 -

未来:評価されるものを、自分の手で作り上げる日を迎える

漠然とする中でも良いところを見つける。良いところを真似る。良いところを引用する。そういったことの組み合わせで新しいものが生まれ、また、過去に取り組んだものが少しのアレンジで現代にマッチするといったことも起きるので、様々な経験を自分の中に取り入れて、きちんと残る形にしていきたいと考えています。

上司にとりなしてもらって、取引先の機器を利用させてもらうことや、異なる立場の人と意見交換することによって様々な経験ができていますが、少し視野を広くできている今こそ、取引のある企業と連携するだけでなく、外部機関の研究等に参加することを通じて自分の知識や経験を増やし、食肉に関する引き出しを多く持つことが、自分の商品と言えるものを作る基礎になると思っています。様々な視点から食肉に触れる機会を増やし、自分を底上げしていきたいです。

取引先の要望に応える商品を開発することも大切ですので、一から自分で作り上げたものを世の中に出したいという思い、この両方を実現させられるよう取り組んでいきます。

LE THI PHUONGレー ティ フオン生産部/2018年入社

-

きっかけ:日本での挑戦「ニッシン・グルメビーフ」との出会い

私は2018年5月に20歳でベトナムを離れ、日本の地を踏みました。 新しい環境で自分の力を試したいという強い気持ちがありましたし、同じ時期に入社したベトナム人も10人以上いたので、来日した当初の言葉や文化の違いによる戸惑いもあまり苦ではありませんでした。

慣れない作業に苦労もありましたが、会社の皆さんはいつも温かく、一つ一つ丁寧に教えてくれました。特に印象的だったのは、失敗を恐れずに挑戦させてくれる会社の姿勢です。最初は包丁の使い方もぎこちなかった私が、今では一人で多くの作業をこなせるようになりました。これもすべて、会社のサポートと、諦めずに努力し続けた結果だと感じています。技能実習2号、3号とステップアップし、2024年8月からは特定技能1号として、さらに責任ある立場で仕事に取り組んでいます。

ニッシン・グルメビーフは、私にとって単なる職場ではなく、日本での生活の基盤となり、成長を実感できる大切な場所です。

Cơ duyên:Thử thách tại Nhật Bản – Gặp gỡ "Nisshin Gourmet Beef"

Tôi rời Việt Nam vào tháng 5 năm 2018 khi 20 tuổi và đặt chân đến Nhật Bản.

Tôi có một khát khao mạnh mẽ muốn thử sức mình trong môi trường mới, và vì có hơn 10 người Việt Nam cùng vào công ty vào thời điểm đó, nên những bỡ ngỡ ban đầu về ngôn ngữ và văn hóa không quá khó khăn đối với tôi.

Mặc dù ban đầu gặp khó khăn với những công việc chưa quen, nhưng mọi người trong công ty luôn ấm áp và hướng dẫn tôi từng chút một. Điều làm tôi ấn tượng đặc biệt là thái độ của công ty khuyến khích tôi thử thách mà không sợ thất bại. Từ một người ban đầu còn lúng túng khi dùng dao, giờ đây tôi đã có thể tự mình thực hiện nhiều công việc. Tất cả những điều này đều là kết quả của sự hỗ trợ từ công ty và việc tôi không ngừng nỗ lực. Tôi đã thăng tiến qua các giai đoạn thực tập sinh kỹ năng số 2, số 3, và từ tháng 8 năm 2024, tôi đang đảm nhận công việc với vai trò có trách nhiệm hơn với tư cách là kỹ năng đặc định số 1.

Nisshin Gourmet Beef không chỉ là một nơi làm việc mà còn là nền tảng cuộc sống tại Nhật Bản và là nơi tôi có thể cảm nhận sự trưởng thành của mình. -

仕事:品質へのこだわり

ニッシン・グルメビーフでの仕事は、単に肉を加工するだけではありません。 私たちが扱うのは、お客様の食卓に並ぶ大切な食材です。だからこそ、常に最高の品質を追求し、安全で美味しいお肉を提供することに全力を注いでいます。日々の作業では、一つ一つの工程に細心の注意を払い衛生管理も徹底しています。最初は難しいと感じた細かな作業も、今では「どうすればもっと効率的に、そして高品質にできるか」を常に考えながら取り組んでいます。

私たちの加工したお肉が、スーパーマーケットやレストランに並び、それをお客様が「美味しい」と喜んでくださることを想像すると、大きなやりがいを感じます。ニッシン・グルメビーフでは、社員一人ひとりの意見を尊重し、より良い製品作りのために改善提案を歓迎してくれる会社です。私も、日々の業務の中で気づいたことや、もっとこうすれば良くなるというアイデアがあれば、積極的に提案するようにしています。これからも、お客様に笑顔と満足を届けられるよう、仲間たちと共に日々精進していきたいです。

Công việc:Sự tỉ mỉ về chất lượng

Công việc tại Nisshin Gourmet Beef không chỉ đơn thuần là chế biến thịt.

Những gì chúng tôi xử lý là nguyên liệu quan trọng được đặt trên bàn ăn của khách hàng. Chính vì vậy, chúng tôi luôn theo đuổi chất lượng cao nhất và nỗ lực hết mình để cung cấp thịt an toàn và ngon. Trong công việc hàng ngày, chúng tôi luôn chú ý đến từng công đoạn và thực hiện triệt để việc quản lý vệ sinh. Những công việc chi tiết mà ban đầu tôi thấy khó khăn, giờ đây tôi luôn suy nghĩ "làm thế nào để hiệu quả hơn và chất lượng cao hơn" khi thực hiện.

Khi tưởng tượng những miếng thịt do chúng tôi chế biến được bày bán ở siêu thị hay nhà hàng, và khách hàng vui vẻ nói "ngon quá", tôi cảm thấy vô cùng ý nghĩa. Tại Nisshin Gourmet Beef, công ty tôn trọng ý kiến của từng nhân viên và hoan nghênh các đề xuất cải tiến để tạo ra sản phẩm tốt hơn. Tôi cũng chủ động đề xuất những điều mình nhận thấy trong công việc hàng ngày hoặc những ý tưởng có thể cải thiện mọi thứ nếu có. Từ bây giờ trở đi, tôi muốn tiếp tục nỗ lực cùng các đồng nghiệp để mang đến nụ cười và sự hài lòng cho khách hàng. -

未来:仕事と子育ての両立

2025年6月、私は待望の第一子となる男の子を出産しました。会社は、産前産後休暇はもちろんのこと、体調が優れない時には嫌な顔一つせず休ませてくれるなど、手厚くサポートしてくれました。

現在は育児休業中ですが、2026年5月からは仕事に復帰する予定です。育児と仕事の両立は決して簡単ではないと思いますが、ニッシン・グルメビーフならそれが可能だと確信しています。 会社は、女性社員が長く安心して働ける環境づくりに力を入れています。産休・育休の取得はもちろん、復帰後の働き方についても柔軟に対応してくれるので、子育てと仕事の両立を諦める必要はありません。将来は、特定技能の在留資格をさらに更新し、日本で永住権を取得することも視野に入れていますし、愛媛県という自然豊かな場所で、子供を育てていく考えです。

この会社で培った経験とスキルを活かし、会社の一員として、また地域の一員として、発展に貢献していきたいと考えています。ベトナムからやってきた後輩たちが80名ほどいますが、ニッシン・グルメビーフがどれほど働きやすい会社であるかを伝え、また先輩としての経験を伝えながら、同郷の人が当社で夢を実現できるようサポートしていきたいです。

Tương lai:Cân bằng công việc và nuôi dạy con cái

Tháng 6 năm 2025, tôi đã sinh con trai đầu lòng mà tôi đã mong đợi bấy lâu. Công ty không chỉ hỗ trợ việc nghỉ thai sản mà còn cho phép tôi nghỉ ngơi mà không hề tỏ thái độ khó chịu khi tôi cảm thấy không khỏe, thể hiện sự hỗ trợ tận tình. Hiện tại tôi đang nghỉ phép nuôi con, nhưng tôi dự định sẽ quay lại làm việc vào tháng 5 năm 2026. Tôi tin rằng việc cân bằng giữa nuôi dạy con cái và công việc chắc chắn không dễ dàng, nhưng Nisshin Gourmet Beef sẽ giúp tôi thực hiện điều đó.

Công ty đang nỗ lực tạo ra một môi trường mà các nhân viên nữ có thể làm việc lâu dài và an tâm. Việc nghỉ thai sản và nghỉ phép nuôi con là điều hiển nhiên, và công ty cũng linh hoạt trong việc điều chỉnh cách làm việc sau khi trở lại, vì vậy không cần phải từ bỏ việc nuôi dạy con cái hay sự nghiệp. Trong tương lai, tôi cũng đang cân nhắc việc gia hạn thêm tư cách lưu trú kỹ năng đặc định và xin quyền vĩnh trú tại Nhật Bản, và tôi dự định sẽ nuôi con ở tỉnh Ehime, một nơi giàu thiên nhiên.

Tôi muốn tận dụng kinh nghiệm và kỹ năng đã tích lũy tại công ty này để đóng góp vào sự phát triển với tư cách là một thành viên của công ty và một thành viên của cộng đồng. Có khoảng 80 người Việt Nam đến sau tôi, tôi muốn truyền đạt cho họ biết Nisshin Gourmet Beef là một công ty dễ làm việc như thế nào, và hỗ trợ những người đồng hương thực hiện ước mơ của họ tại công ty chúng tôi, đồng thời truyền đạt kinh nghiệm của một người đi trước.

徳永 蓮REN TOKUNAGA生産部/2021年入社

-

きっかけ:やさしい先輩と明るい雰囲気が魅力

在学中は、食品に関する興味が継続していたので食品関連で就職先を探しました。

愛媛県には海産物を扱う有名な会社もありますが、食肉に関する興味の方が強く、スーパー等への流通過程を含めて知りたい、携わりたいと思っていたところ、インターンシップが行われることを知って参加しました。インターンシップでは実際の作業をする機会がありましたが、みんながやさしく手ほどきしてくれる上に、現在の上司となる人も、やさしく丁寧に対応してくれたことが印象に残っています。

就職にあたっては、新たな生活・ライフスタイル等のスタートにしたいと考えていただけに、知人や先輩、同級生が多いところは避けようという考えをもっていたこともあってこの会社を選びました。

-

仕事:苦手だと考えていたことを克服できる環境がある

入社してからは、作業をする従業員のみなさんに指示を出す側の立場で仕事をしていますが、自分は人を動かすとか人前で話す、そういったことは苦手で人見知りです。

現場には長年勤務されているベテランの方も多いので、入社してしばらくの間は、自分が指示を出す側でいいのだろうかとか、言う事を聞いてくれるのだろうかとか、はたまた自分の指示は正しいのだろうかなどと考えることも多かったのですが、ベテランの方は気安く話しかけてくれますし、先輩方も丁寧に教えてくれるので負担は少ないですし、少しずつ成長しながら取り組むことができています。

-

未来:人と人の関係を大切にしていく

仕事の責任範囲も広がり、任せられる業務も増えていますので、食肉に関する知識も増やしてはいるものの、まだまだ向上させないといけないと思っています。

同じ松山工場の中でも知らない作業や工程はありますし、別の工場では会社の売りであるインジェクションの技術に関することや液剤の構成・調合などもあります。

それらに加えて、肉自体に関する割れや盛り付け、工程等も含めて考えると、まだまだ学ぶべきことが多いと思っています。気になることは何でも言ってくれる人や、何も言うことなく取り組む人など、現場で作業する従業員のみなさんは様々ですが、現場の作業はそういった方たちが担っているので、みんなが理解し、納得してもらう環境づくりを心掛けています。

作業分担や配置、グループ分けなどをする際に少しでも役立てられるよう、時間を見つけてマンツーマンで話をするようにしています。特に入社間もない人には、そういう時間を確保するよう心掛けています。自分が入社した時も、マンツーマンで気持ちや考えを伝え、理由を教えてもらったり、不安を解消してもらったことがありましたが、非常にありがたいと思っていたので、同じことをしたいと思っています。自分の考えていることが実現できているのかどうか、きちんと取り組みできているのかなど、将来において十分と言える時がくることはないのかもしれませんが、実現させるために取り組みたいと考えています。

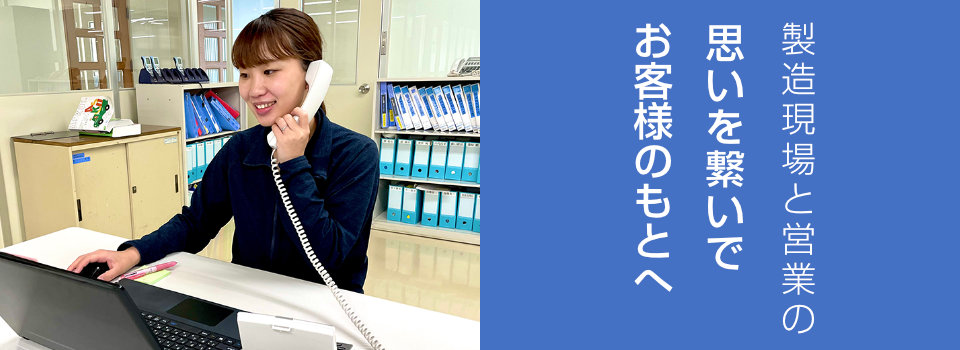

山本 ちはるCHIHARU YAMAMOTO営業管理課/2016年入社

-

きっかけ:仕事と育児の両立を目指して

自分の未来を見据えて産休育休制度の整っている会社を探しているときに出会い転職しました。産前や復帰した今もたくさん声をかけていただき、人間関係が良好で助けられています。子供の体調不良などの際、有給制度が整っていることやテレワーク等で対応していただけています。

-

仕事:お客様へ商品を確実にお届け

私は商品の受注から出荷の手配を担当しており、商品をお客様へ届けるための大切な仕事です。業務を正確に行うことはもちろん、天災等トラブルがあった際は迅速な対応が求められます。社内の関係部署はもちろん協力会社とも連携を取りお客様のもとへ安心・安全な商品を届けることが大切です。

-

未来:業務の精度を向上

一つのミスが重大なトラブルにつながるので、日常の小さな「気づき」を発信することを大切にしています。それによって営業と生産の懸け橋となり、より円滑に仕事を進められるようになればと考えています。さらには、日々の業務に追われルーチンになりがちですが、業務の見直しを常に行い業務のアップデートをすることが目標です。

労働施策総合推進法に基づく中途採用比率

| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 正規雇用労働者の中途採用比率 | 50% | 14% | 0% | 100% | 67% |

公表日:2025年08月18日

兼業・副業に関する情報

当社では、従業員が就業時間外で兼業・副業を行うことを原則として認めています。

ただし、長時間労働の回避をはじめとする安全配慮義務、秘密保持義務、競業避止義務及び誠実義務の履行が困難となる恐れがある場合には、認めていません。

製造社員・品質管理・営業・事務職(正社員)

-

- 募集職種(仕事内容)

- 製造社員

・食品加工ライン作業

・パートさんの管理(作業指導、労務管理等)

品質管理

・商品品質の管理全般(仕様書、細菌検査等)

営業

事務職

-

- 雇用形態

- 正社員(高卒以上)

-

- 勤務時間

- 8:00~17:00(製造・品質管理部門)

8:30~17:30(営業・事務職)

13:00~22:00(製造部門の夕夜勤)

配属先により異なります。

-

- 給与

- 175,000円〜210,000円

-

- 必要な免許

- 普通自動車免許

-

- スキル・経験

- パソコン(エクセル・ワード操作)

-

- 休日休暇

- 年間休日120日程度・週休2日制を基本とする会社独自の勤務カレンダー

日・祝・お盆・年末年始

-

- 待遇・福利厚生

- 各種社会保険(雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金保険)

弁当代補助有り

-

- 退職金

- 有り(勤務3年以上)

-

- 通勤手当

- 有り

-

- 育児休暇取得実績

- 有り

-

- 勤務地

- 大阪・松山・砥部

-

- 選考方法

- ・面接

・書類選考

・簡単なテスト問題

・新聞・ニュース等で報道されている事件や情勢についての小論文(過去の事例:BSE問題や食肉の偽装事件)

-

- 応募方法

- エントリーフォームに必要情報をご記入の上、送信してください。

後日、面接日時を本人にご連絡いたします。

食肉加工(パート)

-

- 募集職種(仕事内容)

- 食肉加工

・原料の移動や積み替え

・肉のカット ・盛りつけ作業

・機械の操作 ・清掃作業など

-

- 雇用形態

- パート

-

- 勤務時間

- 週3日程度以上。

8:00~22:00までの間で、3時間程度以上から。

※勤務時間は相談に応じます。

-

- 給与

- 時間給 960円

-

- 休日休暇

- 日・祝・お盆・年末年始

-

- 待遇・福利厚生

- 各種社会保険(雇用保険・労災保険)

弁当代補助有り

有給有り

-

- 通勤手当

- 有り

-

- 育児休暇取得実績

- 有り

-

- 勤務地

- 松山・砥部

-

- 選考方法

- ・面接

・書類選考

-

- 応募方法

- エントリーフォームに必要情報をご記入の上、送信してください。

後日、面接日時を本人にご連絡いたします。